从寓言性探索到历史风情画——秦琦的艺术创作实践|永樂2022秋拍

2022-12-01

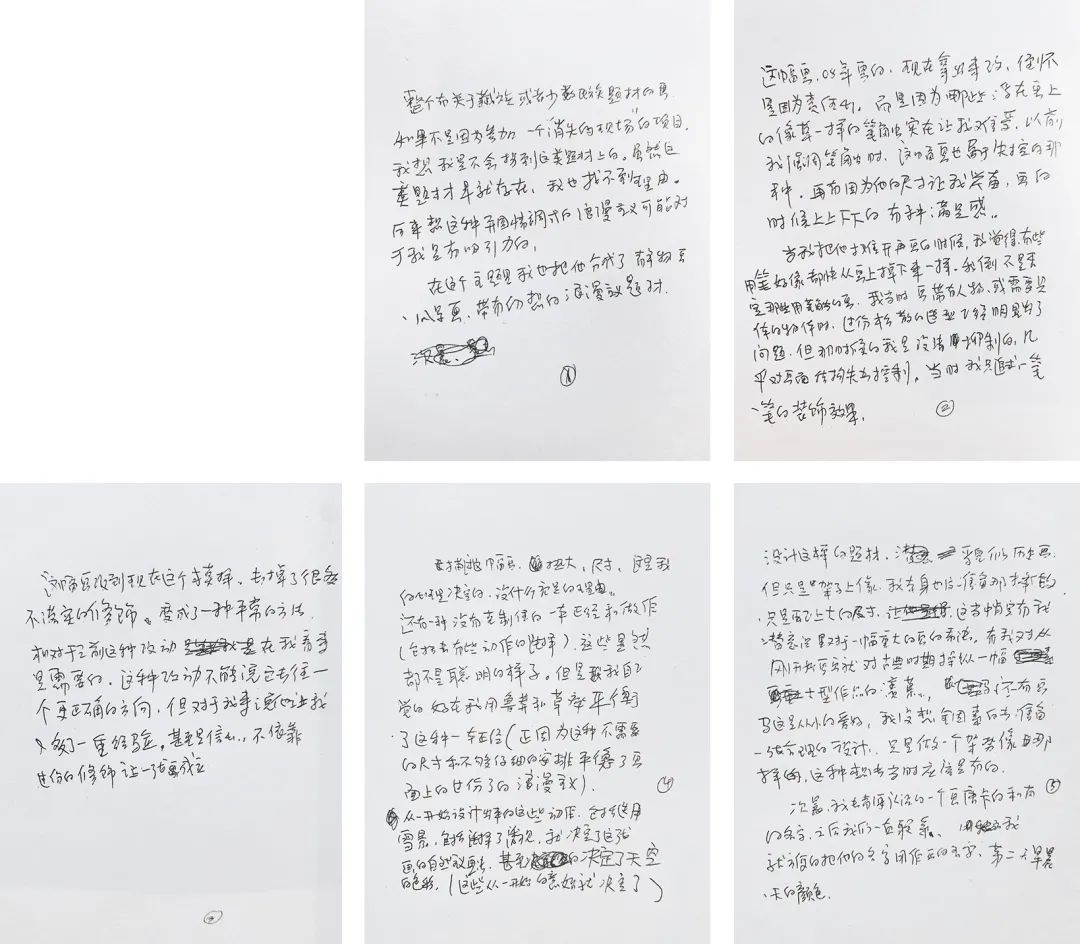

秦琦的艺术创作始终在突破传统与想象的桎梏,试图通过文化性的历史叙事及寓言性的视觉范式,去勾勒虚拟与现实并存的多维空间。 艺术家秦琦 秦琦是一位能将所有天马行空且形态各异的元素都融于一体的艺术家。在其创作早期,他主要运用古典的表现手法再现现实中的人与事物,投射出自身的生活经历与内在情感,自2004年始,日常的静物、人物的肖像与生活的场景在其作品中一直具有强烈的经验性与象征性,以一种片段式的景象唤起观者内心深处的记忆感知。画家彼时的视角并非是荒诞、虚幻与戏剧性的,而是敏感、细腻与表现性的。那些具有古典主义与浪漫主义气息的物象,介于传统与当代、解构与重塑、融合与创新中,形成极具符号性的艺术语言,流露出其自我的内在投射与情感体验。 到2014年的“新历史风情画”,他将不同地域及国度的景象进行直觉化的联想与想象,编写出一幅幅蕴含着异域情思的趣味情节。在最近的创作中,他又将目光转向对“人物”的关注,从各流派的形式语言与传统题材中提炼与重塑,展现出自我之于社会形态的另类解读。可见,他成功地将外部环境及日常之物转化为一系列的形状和图像,赋予其古怪独特且荒诞幽默的特质,使其画面极具表现力,从而构建出一个超越时间、地域及文化的异想世界。 在此次永樂携手富艺斯联袂呈现的2022秋拍「现在即未来——全球视野中的新绘画」专场中,我们将为广大藏家呈现秦琦“新历史风情画”的代表作《次晨》,艺术家在此关注与探索了少数民族历史性、地域性、文化性等重要议题;以及创作于2011年的静物场景典型作品之一《花房》。 异域情境下的多维空间 Multidimensional Space ” “奏琦的作品饱满而热烈,画面被巨大的激情所充斥着,不过这些激情并没有失去控制,它还是被一种成熟的老练所驾驭着。这些画由不同的色块构成,这些色块充满着对比,使得这些画的构图充满着层次感。画面像是一波一波的浪头在彼此猛烈地推搡和挤压,有时侯甚至于挤压得有些重叠、变形。它们汹涌而密集,密集得有些扎眼,以至于绝不会让人无动于衷。显然,从视觉的角度来说,这些画无可挑剔。但是,更有意义的是,秦琦的这些画虚构了一个现实。” ——汪民安 请旋转屏幕观看 LOT 2085 秦琦(B.1975) 次晨(五联作) 2008-2015年作 布面油画 330x180cmx5 出版: 《消失的现场》,首都师范大学出版社,2008年,P74-75 《来自中国的新艺术》,中画廊,2012年,P84-85 《绘画札记》,蓝顶艺术馆,2015年,P76-77 展览: 消失的现场——刘小东、秦琦、王音作品展,现场3当代艺术空间,北京,2008年 工作坊:传播的图与转译的像,伊比利亚当代艺术中心,北京,2010年 绘画札记,成都蓝顶美术馆,成都,2015年 2014年对于秦琦来说具有转折性的意义,他的创作视角逐渐转向对于异域风情的关注,此一时期的绘画也被称为“新历史风情画”。但早在2008年的《次晨》中,他对于文化差异性的想象便初见端倪。秦琦创作此作的契机是为了参与同年“消失的现场”项目,即主要针对中国西部地区特殊的空间地理特征和文化语境所策划的一组当代艺术项目,旨在恢复历史的记忆与当代现实语境之间的思考关系,从而揭示“语言”在新的权力空间内所产生的更加分化、递进和混杂的特征以及语言去蔽的问题。他与刘小东、王音、王兴伟等人以绘画的形式来抒发自我见解,而《次晨》的创作也标志着秦琦开始关注到少数民族历史性、地域性、文化性等重要议题,此画也参与到了2015年成都蓝顶美术馆的“绘画札记”展览之中。随后,他也相继创作了几幅同名的系列作品。 左右滑动,查看更多 《次晨》以宏阔的巨大尺幅表现了一群正骑马行进的僧侣,他们并未处于想象中藏地的宗教仪式中,而是迷失在广袤无垠的荒野里,正四处找寻方向。僧侣们衣着鲜艳的红色与白灰的背景形成鲜明对比,着重凸显出了人物的主体形象;而左侧拥簇在一起的人与右侧渐行离去的人,构造出一聚一散、一近一远的画面层次,使观者仿佛被眼前的场景所牵绊,又被远处的未知所吸引,形成无限绵延的视觉效果。画家通过块面、色彩与体积等相互关系来解构画面,天、地、人在看似变形、挤压、碰撞的空间中呈现出恢弘的史诗性,通过酣畅淋漓的笔触迸发出激情的火花,以宗教性的形象与虚构的场景编造一个超现实主义的世界。 有些时候,一些画落实下来有很多因素,对于青海这样一个我之前完全不了解,最后也没有认真了解的地方,虚构这好像是个必要的手段。从本质上我和去青海偶尔拍拍照片的人没什么两样。我也没有满怀感情,这点上我用虚构大概会显得真诚点。 我好像热衷于形容词,而不是名词,所以对形象的选择上,起码这段时间我寻找我显得铺张豪华或复杂一些的事物,最终的选择很可能是因为受到我的这种口味的影响。 ‘藏族博物馆’本身是有限制特征的,但是我见到的现实使我对描述它失去一些限制。土博物馆里好像什么都不那么可信,在里面存在的东西的合理性都占次要地位。它就是我想象中那种不严格的事情。这样不严格的、不合理的、缺乏正常联系的有时也的确是一种事实,就如同绘画本身一样,他该不该存在的前提不完全在于合不合理。 这样我用我觉得到的现实表现我看到的现实。我没苛求自己去创作那完善封闭的作品,这就形成了作品的草率性,而且我总是允许他存在。很多时间我愿意付出热情辛辛苦苦做些草率的事情,是因为对事常有的怀疑还有一点悲观。 去青海的时候得到的感受性的东西其实就是一种接受的过程,他没法直接形成什么东西。 画结束以后,我也基本上有些判断,有时显得有点晚了,不过也没什么大不了的。 ——秦琦 绘画札记,成都蓝顶美术馆,成都,2015年,展览现场 细察全幅之后,不禁令人深思:他们在干什么?要前往何处?作品本身并未给出答案,其目的地始终是变化与未知的。但当人们沉浸于其中并认真解读时,它却与人们的想象背道而驰。实际上,它从未试图讲述一个“历史故事”,也没有深刻寓意与最终结局,而是将人们引诱至秦琦所设置的绘画陷阱中:十分逼真的现实景象使人忘却了它的真实性,看似具有历史性的叙事绘画却毫无内容与发展脉络。在此,表面的图像意义上缺失的潜在内涵却正是其要凸显的批判主体,秦琦运用了一种非逻辑性的艺术理念,以骗局打破了人们的既定认知与内在体验,亦颠覆了民族题材所具有的历史性、宏伟性与叙事性。 秦琦创作手稿 从另一层面而言,那些在一望无际的空间中缓缓前行的僧侣们,与法国哲学家吉尔·德勒兹所提出的“游牧”理论不谋而合,如游牧民族自在穿梭在“平滑空间”中,以流动性、多样性与开放性的思想、姿态,去瓦解绘画自身固化的形式内容及权力体系,从而创造出更加多元化的艺术语言与感官视界。可以说,这种不被限制与定义的开放理念始终贯穿于秦琦今后的创作中,在各种异质要素的碰撞与融合中,开拓出蕴含着幽默、荒诞与寓言性的“新历史主义”风貌。 孙宗慰,《驼牧》,1942年作 他画了一批僧侣,这些僧侣并没有像人们所想像的那样在从事宗教活动,而是处在一个多少有些超现实的处境中,人们很难说清楚他们在干什么。一些僧侣处在一个通常的认知范围之外的领域,这就是这些画的最意味深长的地方。有几张画,秦琦甚至画得很具体,这些僧侣处在活动中,他们正在活动,但是,我们不知道他们到底在作什么,到底要作什么?秦琦似乎故意地将这些事件的明晰性封闭起来,这多少是绘画故意设置的一个骗局。 在面对一些写实性绘画的时候,尤其是面对叙事性绘画的时侯,人们总是要去找画面中的人物,找出他们的意图,找出他们的背景,找出他们的脉络和语境。确实,秦琦给出了一个场景,而且煞有其事地将这个场景描写得非常具体,非常清晰。 不仅如此,僧侣总是一些特殊人物,人们的好奇心通常会驻足在这里,这就更增添了故事的潜能。我们要说,这些具体的场景,这些活生生的僧侣是一个诱饵,它诱使人们去寻找画面中的脉络和故事,也使得人们相信这些画面充满着故事。但是,秦琦却故意地封闭了画面中的脉络和故事。真的有故事吗——实际上,去寻找和解读画面的故事背景是注定要失败的。 这些画诱惑了你,但是,它根本不提供结局和答案,或者说,这些画根本就是没有结局的诱饵,尽管这些诱饵逼真而具体。正是在这个意义上,我们说,这是艺术家故意设置的绘画圈套。确实,在面对一幅绘画作品时,我们难道不总是要去追问它的意义吗?秦琦的这些作品确实充满了智慧,他告诉我们,你们不是喜欢来找故事吗?好了,现在,你们该醒醒了,你们看不到一个结局,而只是碰到一个骗局。 ——汪民安 日常之物的图像重塑 Image Reconstruction ” “秦琦是一个后现代主义者,一切边界、规则,都被无视,一切流派和风格,皆为所用。笨拙的造型,怪异的构图,去除了西方历史风情画中的甜腻与庸俗。水火难容的过去与现在,在秦琦笔下显得得心应手。一张张作品,像是由现代人扮演的德拉克洛瓦的恢弘巨作。” ——崔灿灿 LOT 2086 秦琦(B.1975) 花房 2011年作 布面油画 152x246.5cm 签名:QinQi 2011 出版: 《秦琦》,站台中国,2015年,P143 展览: 当代艺术意义范式的转移,成都蓝顶美术馆,成都,2012年 这幅创作于2011年的《花房》是静物场景的典型作品之一,主要描绘了一幅乡间的日常景象。正如题名“花房”所提示那样,这里描绘的是一个花房场景,在类似山间平地处,左侧三颗树木下是乘凉用的塑料凳子,树后及右侧地带,则陈列木头所制作的桌子,上面摆放着各种种植用的工具,还有各类大小的罐子放在凹凸不平的地面上,里面正储存着植物,渲染出浓厚的生活气息,而那一片片的田野,焕发出强烈的生机之感。画中随意的笔触、浓厚的色彩与透视的不和谐等,不免令人与塞尚的静物画及风景画联系起来,怪诞的形式造就了画面独特的视觉效果。如若不仔细观看的话,似乎以为正置身于乡间美景中进行栖息或烹饪,享受着世间一切的美好与安宁。但画面上方的褶皱、悬挂在墙面的电线以及安置的洗手台等细节,暴露出了真实的情况,即这个景色是虚假的布景所构建的,这并非是真正的山间景象,但现实的荒凉与生活的贫苦却是真实存在的,那布景上斑驳的笔触就像是即将显现的真相般,表现得虚幻又真实。 《花房》局部 在画面之中,秦琦提供了两种选择,一是选择继续沉浸在美好的乡村景象中,忘却现实生活中的一切烦恼,自由地身处于这愉悦宁静的氛围之中;另一种是直面现实的虚无,接收真相所带来的一切不堪与残酷。这样的情境实则是人们生活中所面临的真实困境,它指涉的是有关精神与物质的两大难题,时常难以同时得到兼顾。秦琦通过怪异的视觉结构将此问题放大化,从而引发人们的自我审视及深入思考,但从另一角度而言,这幅画也向观者展示了一种可能性,即使是处于贫苦的生活环境中,人们依然有追逐精神美好的权利。尽管那布景是虚假的,但只要人们内心怀揣着对于美好生活的向往与期盼,那么便时刻都能感受到它真实的存在。秦琦以一种寓言式的创作方式,促使人们挖掘表象之下的内在寓意及社会隐喻,在图像中找到精神及心灵的深刻共鸣。 秦琦,《无题》,200x200cm,2015年作