中国当代艺术的缩影式艺术家——张晓刚《血缘:大家庭1号》|永樂2022秋拍

2022-12-19

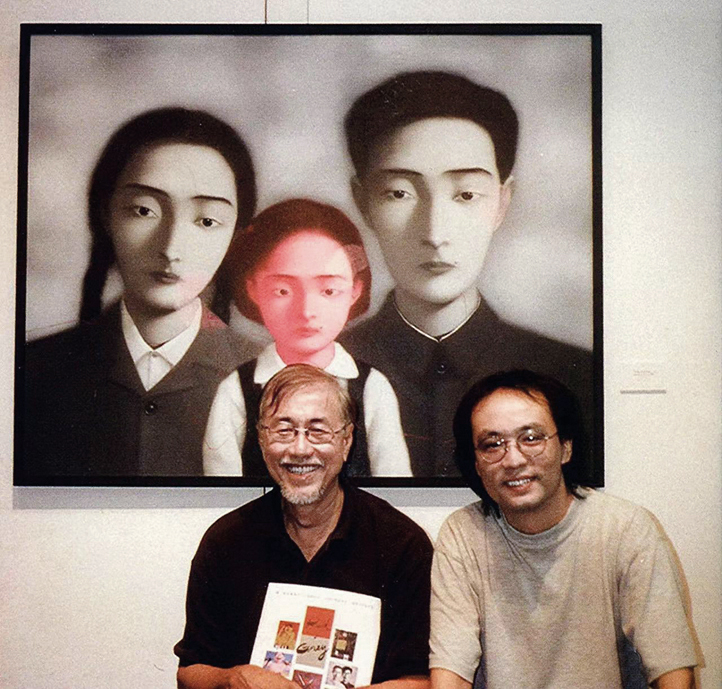

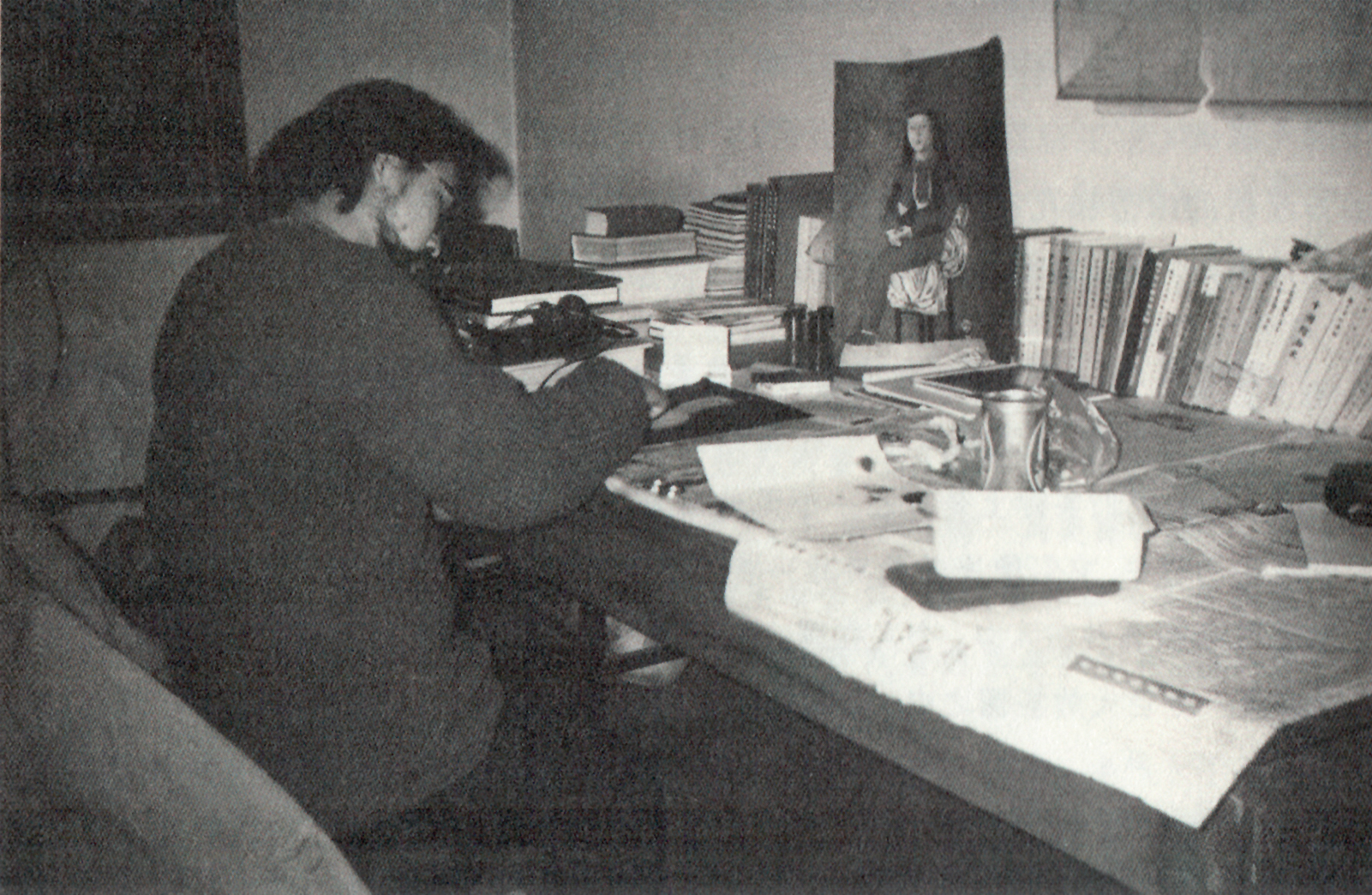

中国当代艺术领军人物之一的张晓刚,在近四十年的创作生涯中,始终以极具个人特质的艺术语言,表达着属于一代人的集体记忆。在不同的艺术阶段中,其作品呈现出先后递进的多元风格。著名批评家栗宪庭曾说:“张晓刚是中国当代艺术的缩影式艺术家,从张晓刚的艺术风格的演变中,可以看到中国当代艺术创作二十年变迁的轨迹。” 01 身份与记忆,个人与集体 Identity and Memory,Individual and Collective LOT 2025 张晓刚(B.1958) 血缘:大家庭1号 1997年作 布面油画 99x128.5cm 签名:张晓刚 Zhang Xiaogang 1997 出版: 《红与灰:来自中国的8 位前卫艺术家》,斯民艺苑,1997年,P42 《鸿沟》,荷兰Gasunie出版社,2000年,P21 《张晓刚》,萨拉·希尔顿美术馆,2007年,P37 展览: 红与灰:来自中国的8位前卫艺术家,斯民艺苑,新加坡,1997年 鸿沟,Gasunie,格罗宁根,荷兰,2000年 张晓刚,萨拉·希尔顿美术馆,坦佩雷,芬兰,2007年 *此件作品的交接地点为中国香港,具体信息请联系北京永樂拍卖现当代艺术部工作人员。 《血缘:大家庭1号》隶属张晓刚“血缘:大家庭”系列,被公认为中国当代艺术最具标志性的图像之一。该系列始于1993年,曾多次参加重要国际学术展览,其中包括1994年第22届圣保罗国际双年展和1995年第46届威尼斯国际艺术双年展等。正是凭借这些重要的展览活动,中国当代艺术才得以进入全球当代艺术的主流视野与系统之中,而张晓刚也因此成为最早赢得国际关注与认可的中国当代艺术家。 红与灰:来自中国的8位前卫艺术家,斯民艺苑,新加坡, 1997年,展览现场 从右至左,后排:王广义、叶永青、毛旭辉、周春芽; 前排:岳敏君、刘炜、魏广庆、蔡斯民、栗宪庭、张晓刚 1989年之后,伴随着世界格局的剧烈变化,西方将目光转向了中国这个最大的社会主义国家。在这一历史背景之下,中国当代艺术开始进入一个更为复杂的全球文化情境之中。另一方面,上世纪八十至九十年代在中国发生的一系列艺术运动根本性地改变了当代中国艺术的现实境遇与历史走向。就此意义而言,张晓刚等艺术家的艺术创作与其说被动地反应,不如说是主动地推动并见证了这一历史进程。 红与灰:来自中国的8位前卫艺术家,斯民艺苑,新加坡, 1997年,展览海报 当九十年代初中国艺术界急切希望地从西方寻找艺术原型和游戏规则,并试图以此为契机进入世界当代艺术体系时,张晓刚便已意识到“中国真正需要当代的东西,但不能简单地去迎合西方和模仿西方。所以我的作品一定要和中国有关,要和中国人有关。”从创作线索来看,“血缘:大家庭”系列直接发轫于艺术家直接的个体生活经验。 1950年代张晓刚母亲与大哥、二哥的合照 九十年代初期,张晓刚回到昆明老家翻看父母的老照片时,照片中人的装容、仪态与组合方式如罗兰·巴特在《明室:摄影札记》中谈及的“刺点”一般深深地触动了他。照片留存的不仅仅是父母的个人经验与记忆,更是特定历史背景中某种被高度模式化的关于中国人的集体经验与记忆。自此,张晓刚的创作进入了一个极为重要的转折期,即聚焦个体与集体记忆的诗性表达。 《血缘:大家庭1号》(局部) 作为“血缘:大家庭”系列的经典之作,《血缘:大家庭1号》采用了最为标志性的三人全家福构图。在这幅标准的中国式家庭合影中,左边的年轻女性(母亲),扎着麻花辫,身着西服领小外套,右边的男性(父亲)着中山装,中间小女孩(女儿)梳着利落的短发,戴着鲜艳的红色领巾。他们表情克制,正襟危坐,直视画外的“镜头”,努力呈现出一个理想的形象。然而这个“完美”的形象,却被画面中每个人像左脸上的红色网状的斑迹所打破。这红色的印记仿佛是胎记,又像是光线透过红色的网格所投射下的光斑,象征着在那个强调集体和一致性的年代,每个人身上存在着的共性和烙印。画面中间的一根红线,从人物的脖颈与衣领处穿过,将一家三口连接了起来,呼应了标题中的“血缘”。画中的红线令人联想起墨西哥女艺术家弗里达·卡罗笔下那条涌动的“血脉之线”,象征着个体生命与家庭、种族、历史和现实之间的永恒羁绊。 弗里达·卡罗,《祖父母、父母和我(家庭树)》,1936年作, 现代艺术博物馆藏,美国 《血缘:大家庭1号》画面中大面积的黑白灰色调,有着仿佛老照片一般的冷峻与深沉,唯独居中的小女孩脸上泛着红色的光晕。恰如此作参加1997年新加坡斯民画廊举办的“红与灰——来自中国的八位前卫艺术家”展览时,批评家栗宪庭的解读,即“红与灰”这个标题彰显了当代中国的某些特质——它意味着时代变化进程中那些无可避免的失落与改变,但对于未来的希望亦从未熄灭。 《血缘:大家庭1号1997》参加1997年新加坡斯民画廊举办的 “红与灰——来自中国的八位前卫艺术家”展览时, 张晓刚与画廊主人蔡斯民在作品下合影 而从绘画语言层面来看,“血缘:大家庭”也是张晓刚将西方当代绘画技法进行中国化、本土化的成功尝试。基于其在四川美术学院接受的学院派写实绘画训练,张晓刚试图发展出一种不同于传统的现实主义风格,即将学院写实主义的技巧与尽可能弱化表现趣味、冷静理性的平涂方式相结合,并且广泛吸收民间美术(如在中国地方广泛使用的碳精肖像绘画)中的语言要素,最终形成其标志性的“张晓刚式的”绘画语言。 《血缘:大家庭2号》创作现场 最终,张晓刚以其独特的观察视角与绘画语言,经由大家庭系列创作,以视觉图景的方式为我们留下了一代人关于历史、社会、家庭、个体、记忆的深刻感受与反思。而艺术家本人,也因《血缘:大家庭1号》为代表的一系列佳作奠定了其在中国当代艺术史上无可撼动的里程碑式地位。 无论是从早期的‘梦幻系列’到‘手记系列’,还是到目前的‘家庭系列’,我都会自然而然地离不开那种‘内省’和‘私密’的基调,我个人认为这种东西是很重要的,因为艺术应当体现出一个人所特有的气质。我总觉得,艺术首先应当是个人的,然后才是公共的。当然,如果你进入了历史,艺术又再次成为个人的,对我而言,艺术首先是体验式的,它的决定因素取决于一个艺术家对某一类语言的偏爱和执着。‘当代性,和前卫性’不应当成为一种对立于个人感觉的文化判断,这中间包含着一个艺术家对当代文化的投入状态和体验深度。记得曾在一本书中读到英国实验艺术家爱德华多·保罗兹说过的一段话,对我很有启发:‘一个人很容易获得正确的想法,但却选择了错误的方式,或者有正确的方式而缺正确的想法。’我想,我们没有必要在我们的工作展开之前去假设一种所谓的‘当代性’、‘前卫性’,的标准,不论你从什么样的角度出发,最后的问题还是要落实到一种方式上,落实在作品上。 ——张晓刚 张晓刚 《血缘:大家庭》系列作品 向下滑动查看所有内容 02 失忆与记忆,虚幻与真实 Amnesia and Memory,Illusion and Reality LOT 2026 张晓刚(B.1958) 失忆与记忆系列:男孩 2003年作 布面油画 73x91cm 签名:张晓刚 2003 展览: 艺术北京,全国农业展览馆,北京,2011年 千禧之年,不仅是世界新的起点,在新世纪的来临之时,张晓刚的个人生活和创作也发生了显著变化。这时,“学术”与“市场”的双向成功使张晓刚开始成为一位公众人物。这时,他移居北京并于2002年开始创作“失忆与记忆”系列。2003年,张晓刚在巴黎法兰西画廊举办名为“失忆与记忆”个展。“失忆与记忆”系列主要由三类图像构成:人物肖像、私人物件和风景。此幅创作于2003年的《失忆与记忆系列:男孩》是该系列最初的创作之一。 2000年之后,我的个人生活不断变化,就像‘失忆’一样,我想躲在花家地,想拼命‘遗忘’过去的东西,但又忘不掉。这种‘记忆’变成像梦一样的东西不停地出现,但是有时候‘记忆’离得太近反而抓不住。‘记忆’是人的天性,甚至说‘记忆’成了人生存的理由,如果把自己的‘失忆’与‘记忆’的关系处理好,就可以正常地生活了。而生活变化得太快,我们根本来不及去思考。于是,人就处在了‘失忆’与‘记忆’之间的一种混乱、矛盾的状态。 ——张晓刚 《失忆与记忆系列:男孩》(局部) 在“失忆与记忆”系列中,张晓刚延续了“血缘:大家庭”的创作脉络,探讨新旧时代交替下人们面对过去与未来所产生的种种矛盾。但是与“大家庭”比较,“失忆与记忆”系列不再是关于集体命运的抽象陈述,而是对当下瞬间个人经验的诗意捕捉。从风格上看,《失忆与记忆系列:男孩》延续了“血缘:大家庭”系列平滑的处理技法,但却有意识地省略了反映时代、阶级、身份的服装和红色领巾,用近乎填满画面的人物头部特写取代家庭式合影,使观者的注意力从肖像的身份转向对个体状态的关注。画面中男孩的面孔占据着对角线,漂浮在画面中,仿佛荷尔拜因《大使》中突然浮现在画面中的骷髅,构成一种真实与虚构,现实与梦境之间模糊的暧昧感。画中的男孩,双眼圆睁,眼眶中的晶莹,不知是伤悲还是愉悦的泪水。他的左脸上,有着与“血缘:大家庭”系列类似的光斑印记,微启的双唇,好似想向画外的观众诉说什么,但是上唇却忽然微微内扣,那块发力的肌肉微微停顿,仿佛在回忆起的下一秒,便忘却了,语词和时间便也停滞了。在此,失忆与记忆,这对原本对立的概念,同存共生。 艺术家张晓刚在工作室 如果说回忆是遗忘的一种形式,那么人难道真的只有在瞬间的追忆和实时的遗忘中才能延续生命的含义?关于失忆与记忆问题的思考,张晓刚曾在自述中表示,“记忆”是人的天性,甚至说“记忆”成了人生存的理由,如果把自己的“失忆”与“记忆”的关系处理好,就可以正常地生活了。而生活变化得太快。我们根本来不及去思考。于是,人就处在了“失忆”与“记忆”之间的一种混乱、矛盾的状态。在快速变化急于进取的年代,“失忆与记忆”恰好反映了一代人心中的不安与惶恐。面对画面,我们不仅反思,记忆和历史到底哪一个才是真实,个人的记忆与情感是否已经在历史的洪流中被冲散,被消解成碎片了呢? 03 过去与当下,个人与价值 Past and Present,Individuals and Values 1980年代初期,刚从四川美术学院毕业的张晓刚开始尝试以高度表现性的造型与色彩方式描绘阿坝草原淳朴与野性并存之美;1983-1986年,时值其创作的《幽灵时期》,张晓刚开始了对现代主义风格的探索以及对生、死等终极追问的反思; 1986年,在重庆四川美术学院桃花山家中, 《遗梦集》系列作品就是在这间八平方米的房间中开始创作的 那些日子,我终日沉浸在描绘一个个神秘的、梦幻的、超验的世界中,在这个纯净的神秘世界里,漫无目的地畅游,远离现实和日常生活,甚至试图超越那些世俗的情感和价值观,心甘情愿地做一个白日梦游者。只有在偶尔的回顾中翻开过去所读过的书、画过的幽灵时,那些魔鬼会出其不意地跳出来,吓你一跳。 ——张晓刚 1986年,张晓刚在重庆工作室 1986年,重庆四川美术学院桃花山家中 1986年至1989年,张晓刚开始从中国悠久的文化传统中汲取灵感,并在过去与当下的深刻关联中寻找个体的价值,而这一时期又被艺术家称为其创作的“梦幻时期”。分别创作于1986年和1989年的《花神》(Lot. 2023)、《无题》(Lot. 2024)两件作品,即为张晓刚“梦幻时期”中着力尤深的倾心之作。 LOT 2023 张晓刚(B.1958) 花神(之一) 1986年作 布面油画 50.2x34.7cm 签名:晓刚一九八六年 《花神》一作描绘的是罗马神话中的花神芙洛拉——在此,她代表着智慧、美、青春和爱情,象征着幸福与美满。画中的花神被鲜花簇拥,平静地凝视着画外,口中轻含花枝,鲜花与枝叶好似在身体上缓缓生长,焕发出无限的生机。 朱塞佩·阿尔钦博托,《芙洛拉》,1589年作,私人收藏 稍后创作的《无题》,进一步延续了《花神》中高度象征性的反写实绘画风格。画中人物姿态虽静穆淡然,但强烈的色彩对比与线条的动势却为画面赋予了强大的张力,仿佛具有了某种外化的生命力。张晓刚推崇备至的文学家卡夫卡曾说过:“人不是从下往上的生长,而是从里向外的生长。这是一切生命自由的根本条件。”正是这种来自内心深处的浑厚积淀,使得艺术家笔下的形象有了向外生长的坚实力量。 LOT 2024 张晓刚(B.1958) 无题(穿红与绿的女孩) 1989年作 纸本油画 48x33.5cm 签名:张晓刚 展览: 中国现代艺术展,中国美术馆,北京,1989年 从整体的视觉呈现来看,两件作品都颇具表现主义绘画的典型风格,尤其是大胆而充满想象力的色彩关系。但就具体的造型方式而言,却直观地展现出艺术家对于中国绘画传统的深入理解与吸收,即“以线造型”,而这一方式堪称张晓刚此一创作阶段最为标志性的语言特征。在大面积的平涂之上,艺术家通过富有生命力的线条与色彩的碰撞、穿插,引导着观者的视线在整体与细节之间不断游走,从而以达到一种微妙的动态平衡,最终形成一种既自由浪漫,充满想象力,同时亦隽永含蓄,满怀崇高的精神性的独特艺术面貌。 1989年1月,张晓刚在中央美术学院招待所, 准备为“中国现代艺术展”临时增加一件作品 由是之故,作为艺术家重要转型时期的两件佳作,《花神》与《无题》完美地展示出张晓刚此一时期绘画创作中的独一无二的探索性与风格特质,堪称其前期艺术思想的集大成之作。