山气日夕佳——品读《秋韵》|永樂2022春拍

2022-07-20

是以,画以心为境,画路即心路; 画以思为界,想不到故画不到; 画以情为盛,情未达则画无趣; 画以意为先,意飞扬而后方有笔墨酣畅、挥洒恣意、痛快淋漓。 余以为,胸中蕴蓄天地之大美,笔下自有变化之万千。 意笔之美,盖莫能胜矣。 ——崔如琢

LOT 3124

崔如琢 (b.1944)

《秋韵》

2021年作

镜心 设色纸本

222.5×196 cm ;约39.2 平尺

钤印:如琢、静清斋

《秋韵》若只看图片,接近方形的画幅,绚烂中略含忧郁的秋色,会让人联想到林风眠;山体上奔涌的皴线,近乎泼墨泼彩画成的树木,以及皮纸的纹理,又令人想起傅抱石;密不透风的构图、层叠的积墨,则有黄宾虹的意韵。但是当我们面对原作,大受震撼的则是它巨大的尺幅,加上重山复岭的空间结构,以及仔细勾画出的一系列建筑,显然指向更为古老的传统——唐宋屏风画。它的形状既不是现代中国画流行的四尺对裁正方形(纵横各68厘米),也不是黄金分割比例的长方形,或许我们可以把这种近方而略长的形状称为“胖矩形”。

当我们搜寻的目光回溯一千多年前,会发现唐代的方形屏风实际上很少有正方形,大多就是这种“胖矩形”。如盛唐韩休墓山水屏风壁画幅高194厘米、宽217厘米,五代王处直墓山水屏风壁画幅高180厘米、宽222厘米;出自敦煌藏经洞的晚唐五代佛教绢画,也有一些采用近乎方形的长宽比,如《弥勒下生经变相像》(纵138.7厘米、横116厘米,英国伦敦大英博物馆藏)《华严经变相七处九会图》(纵194厘米、横179厘米,法国巴黎吉美博物馆藏)。

弥勒下生经变相图 晚唐 五代初

这些佛教绢画于典礼使用时要用横杆绷起张挂,因而与屏风画同为挂轴画的前身。佛教绢画自然也有纵长条形乃至细长条的幡画,接近方形的宽幅则有视域和容量的优势,或用以表现有胁侍的尊像,或用以表现开坛说法的宏大场面,周围以称为“变相”的故事场景展现所说经文内容。两宋时代,也存在一系列屏风画的幅面形状介于正方形和矩形之间,与《秋韵》最为接近的是南宋李迪的《枫鹰雉鸡图》( 纵189厘米、横209.5厘米),其次为南宋范宽传派的《雪景寒林图》(纵193.5厘米、横160.3厘米),稍小的还有北宋文同《墨竹图》(纵131.6厘米、横105.4厘米)、李迪《风雨归牧图》(纵120.4厘米、横102.5厘米),以及更小一些的佚名画师作品《炙艾图》(纵68.8厘米、横58.7厘米)和《柳荫群盲图》(纵82厘米、横78.5厘米)、《大傩图》( 纵67.4厘米、横59.2厘米)。后三幅人物画都是人数众多、场面热闹甚至打斗火爆,和敦煌绢画的佛说法经变画有得一比;李迪的两幅花鸟畜兽画也以紧张激烈的戏剧性冲突著称。无论是佛教绢画还是绢画屏风,一定的纵向高度都是为了适应远观的需要,便于远处的人尤其是在人较多的场合看到画面(哪怕只有一部分),在此前提下,宽度与高度差别不大,无疑有助于画面更具场景感和真实感。

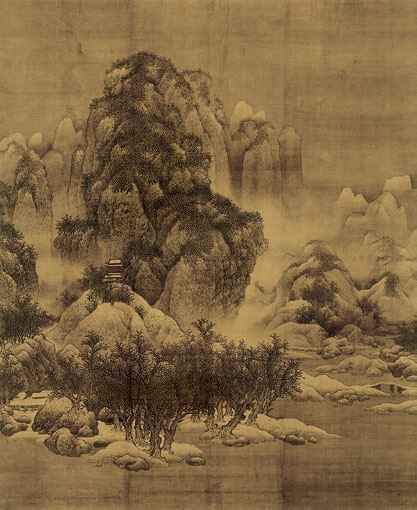

宋 范宽《雪景寒林图》

128×103cm

秋韵图局部

当我们的目光随着《秋韵》回到空旷开阔的现代展厅或陈设空间,仍然能感受到这种特殊的尺寸和比例中与生俱来的力量——纪念碑式的崇高感和重量感,戏剧舞台般的场景感和活动性,这两方面虽然是矛盾的,却又神奇地融为一体。在巨大的画面上画写意,技术挑战性随着尺幅的增加而呈几何级数增加。我们会发现唐宋山水画实际上都是“工笔山水”,幅面不妨巨大,气势固然撼人,经营却十日一水,五日一山,让毛笔在大画幅上“闲庭信步”。这种“工笔山水”实际上统治了山水画的黄金时代——宋元,直以明代才有明显的改变,从戴进到吴伟,毛笔在画面上的运动轨迹由悠然走动变为迅疾跑动,可惜明代中期以后他们的追随者大多采用更简便省事的办法,直接用笔肚涂抹,“跑跳”变成了“躺赢”,因而被晚明人贬为“狂态邪学”。傅抱石在某种程度上恢复到了吴伟的跑动状态,虽然他的步法和节奏与吴伟大相径庭,但用毛笔的舞步让画面具有音乐感,这一点却是相通的,并且为崔如琢所继承。这种舞步必须是清晰的,又是华丽的,带着一股炫技的味道,因为舞者在高速运动中必须尽力避免踩错节奏或者滑倒——这也就是我们今天常说的“写意”笔法。

宋 佚名 《柳荫群盲图》绢本

82×78.5cm

秋韵图局部

可以和唐宋屏风画联系起来的另一个特征是画面空间中的重山复岭。山体的简化与扁平化、空间的舞台装置化,是现代山水画大师的普遍特征,无论是接续传统的黄宾虹、潘天寿、黄秋园,还是不同程度呈现西化或现代化面貌的林风眠、傅抱石乃至李可染,概莫能外。山体或呈连续的条状,或呈明显的分层,由画面下部(近景)向上部(远景)曲折推进,则是唐宋绘画空间营造的基本手法。这一手法在唐代绘画中运用得还略显粗糙稚拙,宋代绘画则已纯熟完美,并在元代开始被放弃,空间走向扁平化。宋人这样表达他们对山水画中空间的认识:“山水有可行者,有可望者,有可遊者,有可居者。畫凡至此,皆入妙品。但可行可望不如可居可遊之为得。”(《林泉高致•山水训》)在现代画家笔下,适应展厅空间的大画幅,已然给“可行可望”提供了充分的可能,而更上一层的“可居可游”则体现在对画中人迹的着意表现和欣赏。

在巨大的幅面中、写意的画法前提下,《秋韵》提供了很多建筑细节,这是一些更为直观的符号,能将它与宋画联系起来。右下角的水亭,无论是从整体的造型轮廓上,还是它与坡岸、水面的关系,都令人想起董源的《溪岸图》,前景中段和左侧的山亭,则又仿佛李成《茂林远岫图》中的建筑,中景的山中散布着粉墙黛瓦和寺塔,跨溪临涧之处的廊桥又令人想起《夏山图》

五代 董源 《溪岸图》 绢本

221.5×110cm

秋韵图局部

在前景还能清楚地看到人的活动,甚至能从衣着轮廓分辨出他们并非宽袍大袖的古代高士道人,而是现代的游客,他们不会在此长居久驻,所以不是“千家山郭静朝晖,日日江楼坐翠微”,只是偶尔至此,登临送目,凭栏下瞰,静听溪声。前景的一行白鹭既冲破了浓墨重色的沉闷,也给山间的环境带来活泼的生机。水中没有渔舟、渔人,没有离群索居、遗世独立之慨,所以不是“信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞”,而是“山气日夕佳,飞鸟相与还”;游人头上的簇簇红枫,唤起“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”的意境;如果说这里有秋兴,也只应和描述长安盛时的四句:“蓬莱宫阙对南山,承露金茎霄汉间。西望瑶池降王母,东来紫气满函关。”

实体的屏风经常有小木作的框,屏风可以是一件准建筑,标志着对空间的切割,甚至使屏风周边成为一个新的建筑空间,形成“建筑中的建筑”。当观画者绕到屏风背后,画面营造的虚幻空间“穿帮”,或许会造成一丝失落。但是像韩休墓和王处直墓中画在墙壁上的山水屏风,以及张挂在墙上的经变绢画、卷轴画,就消解了这一风险,使画面本身成为真实景观的入口。卷轴画《秋韵》无疑属于后一类。它的巨大尺幅,既为着眼于公开展陈的现代中国画所常用,也是让观众“幻真”“入画”的条件之一。它又选择表现现代人的生活,表现经过现代人营建的的、被现代游客所享受的,宁静的、丰满的秋,而不是一个逝去的古代、逸士高人的忧郁的秋,可以说撤除了当代观众心理上的最后一道屏障。